歯並びの状況は様々です。当然治療方針や矯正を始めるタイミングによって治療方法や期間費用なども違います。いまの現状を踏まえてアドバイスやご説明をします。よく電話でいきなり説明をするように言われることがありますが、お口を見ない状況ではまったく説明ができませんのでご了承ください。

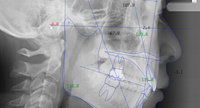

今の状況を調べるために必要なデータを採得します。主なものとしては口腔内写真、頭部のレントゲン写真、パノラマレントゲン写真、必要な場合はCT撮影などです。また装置が入った場合お口のお掃除が難しくなりますのでむし歯や歯肉の炎症が出やすくなるため、カリエスリスク(むし歯になりやすさ)の検査、歯周病検査も行うこともあります。

採得したデータをもとに不正咬合の原因の分析、診断を行います。また詳しくご説明するための資料を作成いたします。

顎の発育不全を早期に解消しましょう

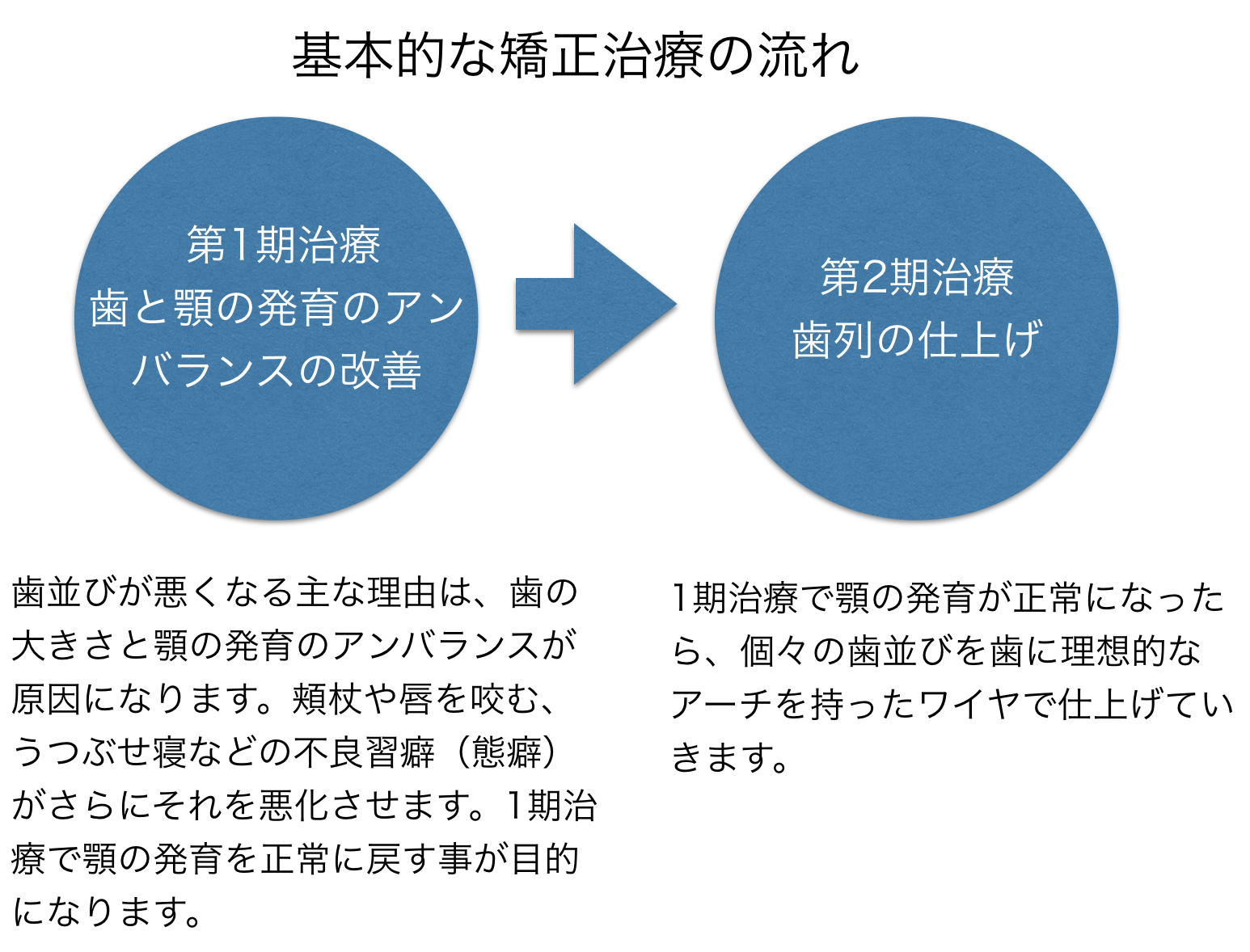

不正咬合の改善を顎顔面の発育を正常に戻すことによって健全な歯列を目指す顎顔面矯正を行っています。できるだけ歯を抜かないで並べる事を目標にします。

顎の発育不全は、不正咬合はもとより、不眠や口呼吸、鼻づまり、いびき、睡眠時無呼吸、落ち着きがない、悪い姿勢、顔の歪み、顎関節症などを引き起こし、顎顔面の健康な発育ができればこれらの症状が改善する可能性があります。

不正咬合の種類は主にクラスⅠ(乱ぐい歯)、クラスⅡ(出っ歯)クラスⅢ(反対咬合、受け口)があります。多くの場合は顎の発育不全が原因です。

クラスⅠ(乱ぐい歯)

顎が小さいために歯列が凸凹になるケースです。これまでは抜歯によってスペースの不足を解消し仕上げる方法が一般的でした。この治療の問題点としては上下の顎の発育が少ない状態で歯列を作るために顎の発育不全から引きおこされる様々な症状を改善できない事です。

クラスⅡ(出っ歯)

一般的には永久歯を抜歯して前歯を下げる治療が行われますが上顎が狭いために舌のスペース(舌房)が小さくなり、舌の突出によって前歯が出てしまった多くのケースではさらに舌房が狭くなるために姿勢や呼吸に問題が出てしまう可能性があります。また上顎の発育が悪いために起こる様々な症状が改善されないままに大人になってしまいます。

クラスⅢ(反対咬合、受け口)

一般的に下顎の過成長が原因として考えられていますが、多くの場合、上顎の成長が悪いために相対的に下顎が前に出て反対咬合になる場合も多いのです。経験的に下顎の極端な発育によるものはごくまれで、多くの場合、上顎の発育を促進することによって改善することが出来るでしょう。

上顎の発育が悪い場合の影響は大きい

不正咬合のある子供の特徴として、ご飯が遅い、咬めない、飲み込めないなどの問題はもとより、いつも口が開いてる、姿勢が悪い、いびき、ぜんそく、中耳炎、風邪をひきやすい、鼻アレルギーなどが様々な問題があります。

鼻呼吸の脳へのクーリング機能が働かない場合は情緒不安定やイライラを引き起こすという報告も出ています。 子供の鼻づまりの原因の 1つに、上顎の未発達が考えられます。上顎を広げると鼻腔も広がり、正常な鼻呼吸ができるようになるとこれらの症状の軽減も期待できます。

このように顎の未発達は、体にさまざまな影響を及ぼします。その他、睡眠障害、無呼吸症候群の一因にもなると言われています。 これらの問題は、健康そのものに大きな関わりがあり、お子様の発育に多大な影響を与える可能性があります。 歯列不正はその症状の一つとして現れています。 早期に顎の発育を正常な状態に戻すことが重要です。

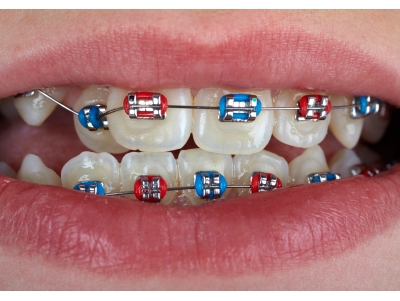

当クリニックでは様々な装置を使用して顎の発育を正常に戻しながら、きれいな歯並びに誘導します。

顎の早期の拡大が子供の健康に貢献するという文献はこちら リンク。他の論文もありますので興味がある方はお問い合わせください。

矯正治療の流れ